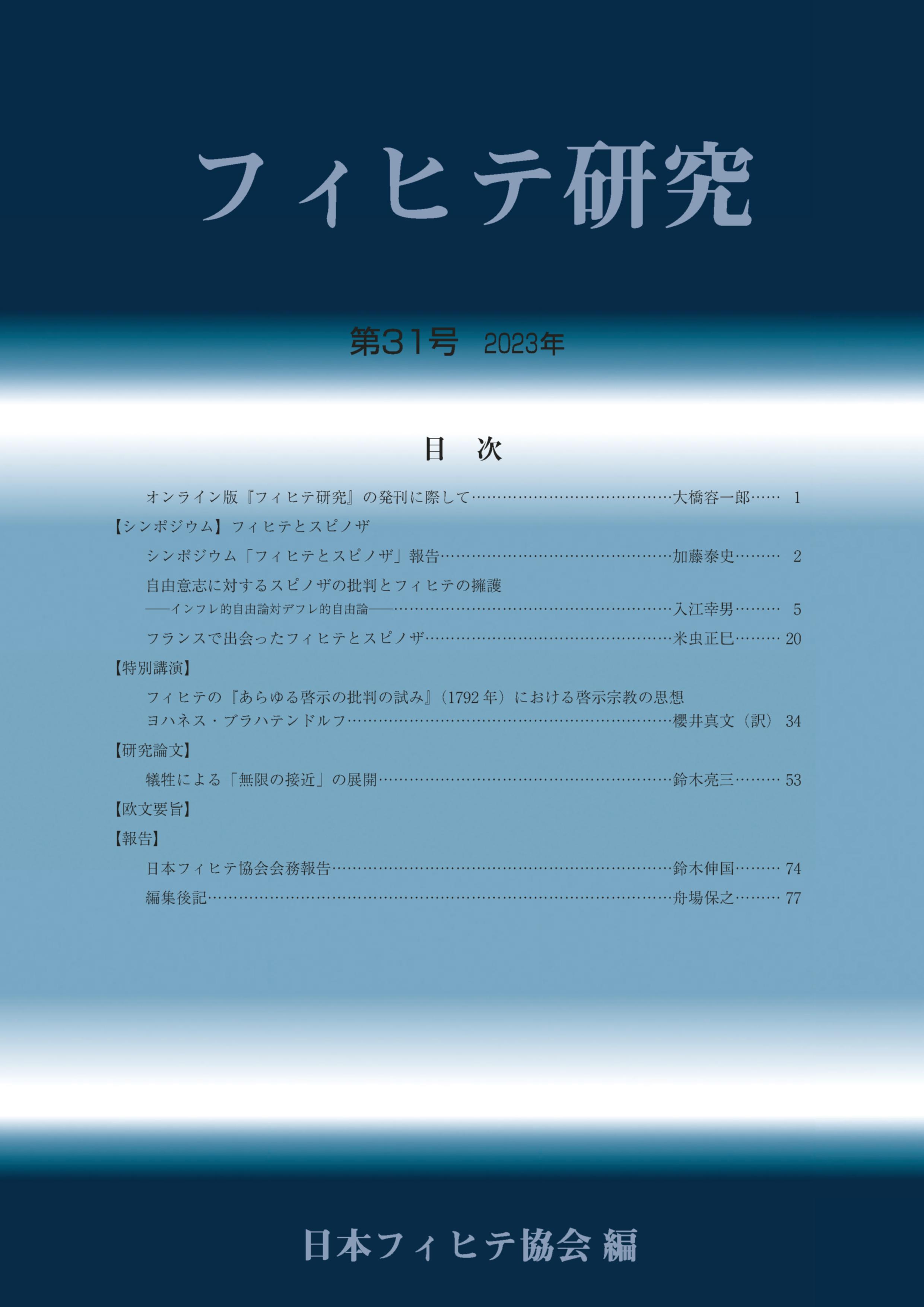

Fichte-Studien 31

2023

目 次 Inhaltsverzeichnis (Deutsch)

オンライン版『フィヒテ研究』の発刊に際して 1

大橋容一郎

【シンポジウム】

フィヒテとスピノザ −シンポジウム「フィヒテとスピノザ」報告 2

加藤泰史

自由意志に対するスピノザの批判とフィヒテの擁護 5

――インフレ的自由論対デフレ的自由論――

入江幸男

フランスで出会ったフィヒテとスピノザ 20

米虫正巳

【特別講演】

フィヒテの『あらゆる啓示の批判の試み』(1792 年)における啓示宗教の思想 34

ヨハネス・ブラハテンドルフ 櫻井真文(訳)

【研究論文】

犠牲による「無限の接近」の展開 53

鈴木亮三

【欧文要旨 Zusammenfassungen (Deutsch)】

【報告】

日本フィヒテ協会会務報告 74

鈴木伸国

編集後記 77

舟場保之